Evolution des infrastructures hospitalières à l’ère des grandes découvertes médicales

La transformation des infrastructures hospitalières à Genève et en Europe est liée à l’essor des connaissances scientifiques et médicales. Les avancées et les découvertes successives de chaque époque exigent des établissements en phase avec les pratiques nouvelles qu’elles engendrent.

Dès le 16e siècle, l’émergence des philosophes humanistes et la montée des idées des Lumières, notamment grâce à des figures comme Galilée et Newton, imposent un changement de paradigme. En braquant une longue-vue sur la Lune, Galilée affirme que la connaissance ne s’acquiert pas par l’étude des Écritures, mais par l’observation directe de la Nature. Tandis que Newton découvre et exprime ses lois de façon rigoureuse par le langage des mathématiques qu’il enrichit de nouveaux outils comme le calcul infinitésimal.

Cette approche basée sur l’observation et la mesure, révolutionnaire à l’époque, a entraîné la fabrication d’instruments toujours plus précis. L’amélioration continue des microscopes en particulier, aura un impact décisif sur les progrès de la médecine. Les percées majeures se produisent au 19e siècle, avec des découvertes comme celles de Louis Pasteur et Robert Koch sur les bactéries et virus, ou encore de Rudolf Virchow sur la cellule, brique élémentaire du vivant, qui posent les bases de la biomédecine moderne. La nouvelle science va se diffuser et s’institutionnaliser par le biais des facultés de médecine.

1876

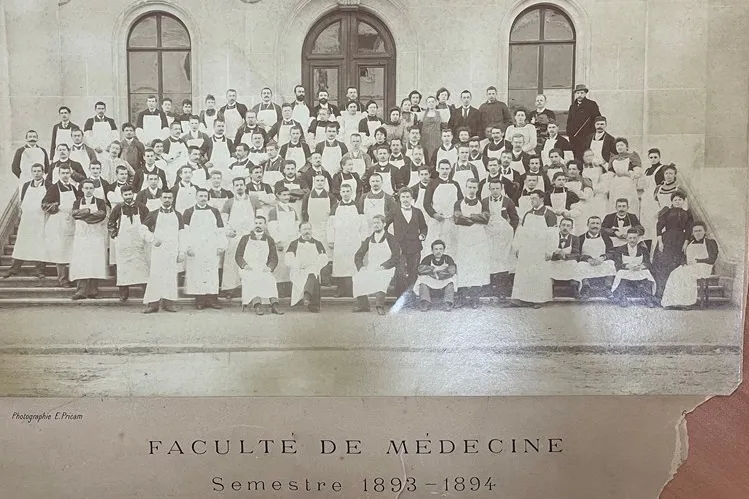

Création de la Faculté de médecine : jusque vers le milieu du 19e siècle à Genève, la formation en médecine se partage entre un stage pratique sur le modèle maître-apprenti et les études universitaires à l’étranger pour ceux qui souhaitent obtenir le titre de docteur en médecine. À l’instar de la nomenclature française, les praticiens n’ayant pas suivi le cursus théorique sont appelés «officiers de santé».

En 1845, l’autorisation de pratiquer à titre d’officier ou de docteur est encore délivrée par un organisme corporatiste. Après la création de la Faculté de médecine de Genève, inaugurée en 1876, et l’adoption de la loi sur la pratique de guérir, il n’est plus possible de se faire admettre comme officier de santé. Pour pratiquer la médecine, il faut désormais posséder un doctorat.

La Faculté de médecine s’inspire du modèle universitaire allemand. Elle valorise la recherche et la pratique dans les laboratoires. Témoins de la modernité de l’institution, ces derniers incarnent les débuts de la biomédecine et de la science, une valeur culturelle nouvellement reconnue et portée par l’idéologie positiviste de l’époque. On peut y voir aussi les prémisses du concept de centre d’excellence que revendiquent aujourd’hui les HUG.

Le nouvel esprit scientifique, orienté vers le progrès, a ouvert la voie à des innovations et découvertes majeures tout au long du 20e siècle, dont l’une des plus importantes est la double hélice de l’ADN. Il a également favorisé l’apparition de spécialités médicales (cardiologie, endocrinologie, etc.), ainsi que le développement de nouvelles techniques de soins, d’investigation et d’imagerie diagnostique.

1916

Inauguration de l’Institut d’hygiène au Quai de l’École-de-Médecine. Cet événement consacre la victoire de la théorie des germes (les maladies sont causées par des micro-organismes appelés bactéries). Les institutions officielles relatives à l’hygiène sont composées du Service cantonal d’hygiène et de l’Institut d’hygiène et de bactériologie de l’Université.

1961

Ouverture de l’Hôpital des enfants.

1972

Ouverture de l’Hôpital de gériatrie.

1992-93

Prélude de la fusion à venir, le Centre de cytologie et le Laboratoire de virologie sont rattachés à l’Hôpital cantonal.

Révolution numérique au 21e siècle

Le 21e siècle marque l’entrée des HUG dans l’ère de la médecine numérique. La digitalisation massive des données médicales transforme les pratiques. Elle entraîne la création de projets interinstitutionnels où les HUG ont joué un rôle pionnier en Suisse comme le dossier électronique du patient partagé, qui a abouti en 2021 à la plateforme CARA. Combinée aux nouvelles technologies de décryptage du génome, elle a conduit également à l’avènement de la médecine de précision et la constitution d’un réseau national d’échanges de données cliniques (SPHN), ainsi que la création du Centre de génomique médicale.

Aujourd’hui, le système d’information des HUG en fait un acteur de premier plan dans l'innovation médicale. Les échanges de données cliniques, dans le respect des droits des patients et des patientes, permettent aux équipes du monde entier de réaliser des recherches sur un échantillonnage statistiquement suffisant pour produire des résultats plus fiables sur le plan scientifique.

Intégration de l’IA

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) en médecine constitue l’étape la plus récente des efforts constants d’innovation aux HUG. En optimisant l'analyse des données et en offrant des outils de diagnostic et de traitement toujours plus précis, l’IA ouvre des perspectives inédites permettant d'affiner les prises en charge, voire d’anticiper les évolutions thérapeutiques.

Héritiers d'une longue tradition, les HUG ont une fois de plus prouvé leur capacité à intégrer avec aisance les avancées les plus récentes. Cette réussite n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une stratégie visionnaire mise en œuvre dès leur création en 1995. Grâce à leurs investissements humains et financiers constants, en particulier dans le domaine de l’informatique médicale, les HUG se positionnent aujourd’hui comme une référence nationale et internationale, où innovation et recherche sont mobilisées au service de l'excellence médicale.