Les grandes étapes de l’histoire hospitalière à Genève

1535

L’Hôpital général : l’histoire des hôpitaux publics genevois commence au 16e siècle avec la création en 1535 de l'Hôpital général. Aménagé dans l’ancien couvent des Clarisses, au Bourg-de-Four, il résulte de la fusion et de la sécularisation de sept institutions charitables religieuses. À une époque où il n’existe aucune forme d’assurance sociale et où les soins sont donnés à domicile, ce nouvel établissement remplit la fonction de «caisse de secours», à la fois hôpital, hospice, orphelinat, maison de retraite, asile et maison de discipline. Ce dispositif est réservé aux Genevois. Les étrangers et gens de passage disposent d'autres systèmes de charité.

Contrairement à une idée répandue, la création de l’Hôpital général n’est pas née de la Réforme, même si elle est contemporaine de son adoption par la République genevoise. La municipalisation des anciens hospices genevois dans le premier tiers du 16e siècle découle en réalité de la volonté des autorités urbaines de prendre en main des établissements gérés jusqu’alors par des ecclésiastes.

1712

Reconstruction et agrandissement de l'Hôpital général sur le même emplacement, au Bourg-de-Four (actuel Palais de Justice). Ce projet répondait à la croissance démographique et à la reprise économique qui ont caractérisé la seconde moitié du 17e siècle.

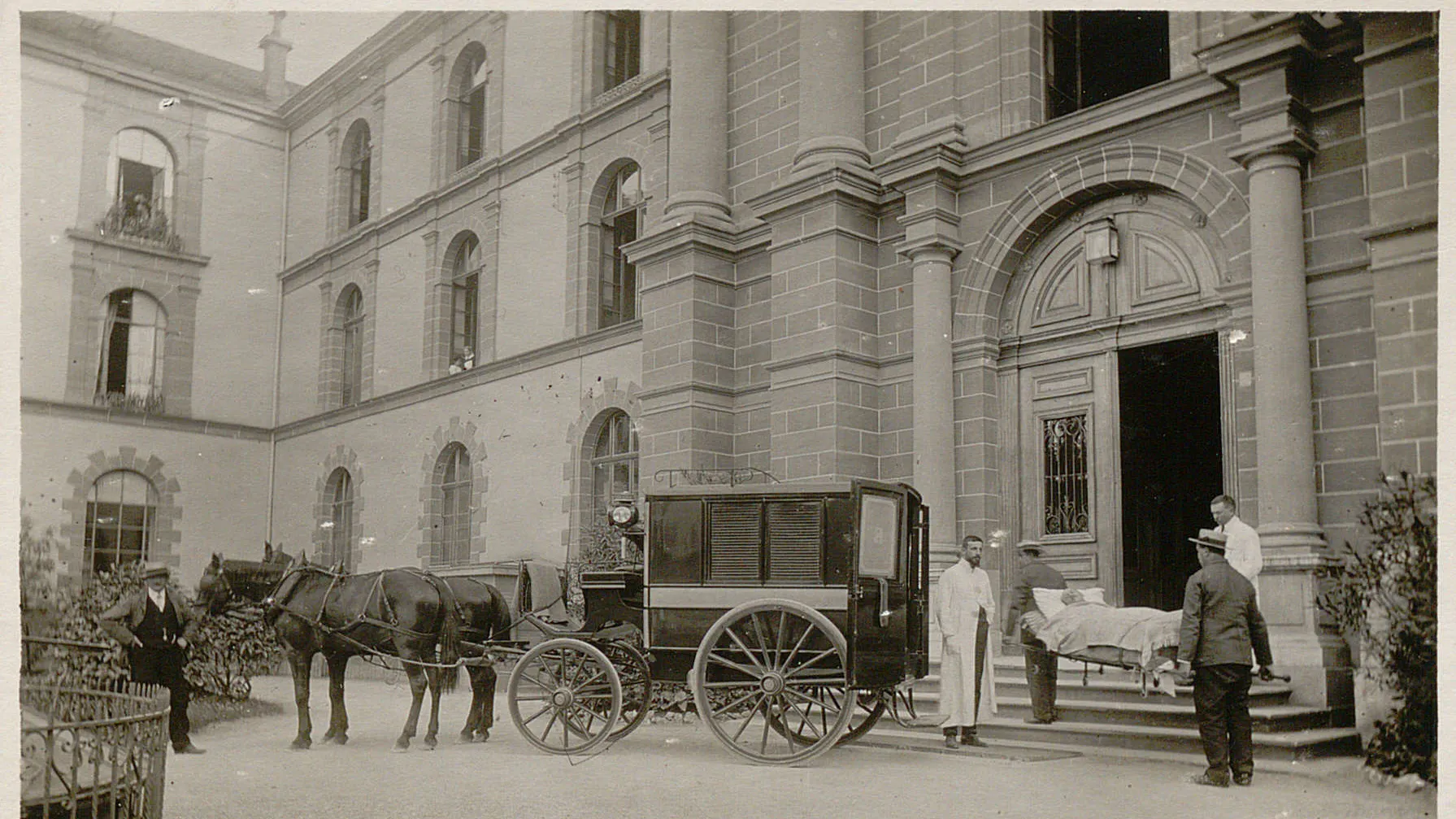

1856

L’Hôpital cantonal : au 18e et surtout au 19e siècle, les institutions hospitalières genevoises se modernisent au fil des révolutions politiques et scientifiques. En 1856, les malades pauvres de l’ancien Hôpital général sont repris par l'Hôpital cantonal qui voit alors le jour à la Cluse. L’adjectif «cantonal» marque un tournant. Il indique que l’établissement est ouvert à tous les habitants et habitantes de Genève, y compris ceux des communes rattachées au canton après 1815.

Sur le plan sociétal, le nouvel hôpital n’a plus pour seule vocation d’accueillir les différentes catégories d’indigents, mais toutes les personnes souffrant de maladies. L’assistance aux pauvres est confiée à l’Hospice général, créé en 1869. L’Hôpital général était également un lieu de formation. Ce rôle est repris par l’Hôpital cantonal en 1876 avec la création de la Faculté de médecine et des cliniques universitaires où les futurs médecins peuvent appliquer en situation réelle les connaissances toutes théoriques acquises en salle de cours.

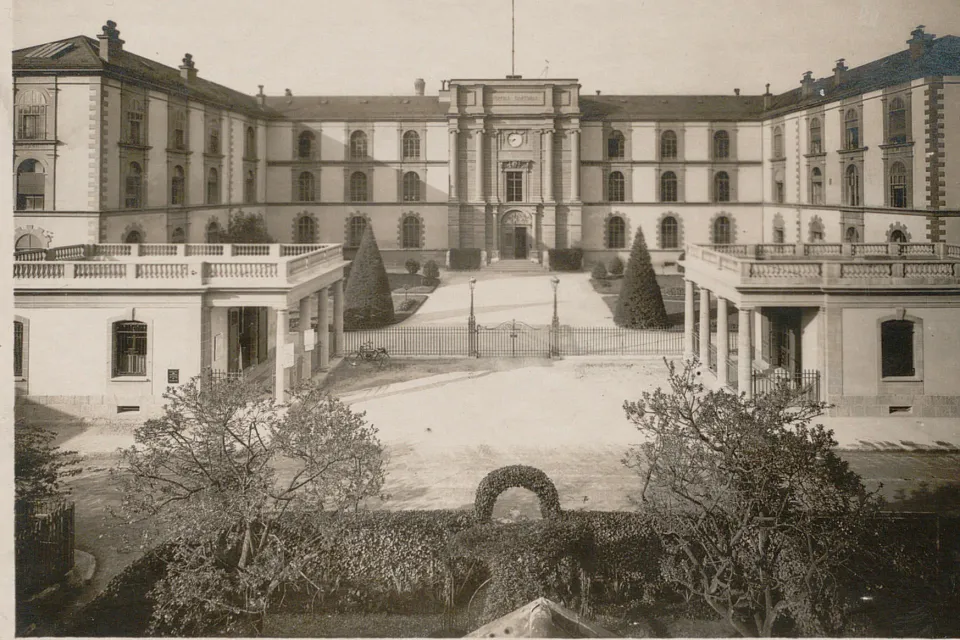

1900

Inauguration de l’Asile de Bel-Air, qui doit accueillir ceux que l’on nomme encore les «aliénés» et qui deviendra la Clinique de psychiatrie en 1946.

1905

Marguerite Champendal fonde le Bon Secours, la première école d’infirmières. En 1919, l’Association du Bon Secours deviendra propriétaire de l’école. Puis, en 1948, le Bon Secours devient officiellement, sous les auspices de l’Université, l’école d’infirmières du canton de Genève. Elle est subventionnée par le Département de l’instruction publique. La formation dure trois ans. Les élèves exercent au sein de l’école et les services de l’Hôpital cantonal.

1907

L’ancienne maternité de la rue Prévost-Martin étant vétuste, une nouvelle Maternité est inaugurée à la rue Alcide-Jentzer. Ce projet a reçu un appui décisif du directeur de l’Hôpital cantonal Alfred Süss, du professeur d’obstétrique Alcide Jentzer et de l’homme politique Alfred Vincent. Il est également soutenu par l’Union de femmes de Genève et de la présidente de la section genevoise de la Société d’utilité publique des femmes suisses.

1943

Début de la reconstruction du site Cluse-Roseraie, qui s'étalera sur cinquante ans. Les progrès scientifiques et le développement des connaissances ont engendré les spécialités de médecine. Les hôpitaux sont devenus des plateformes multidisciplinaires qui, dès la fin du 19e siècle, ne sont plus destinées aux indigents, mais à l’ensemble de la population.

1961

Ouverture de l’Hôpital des enfants rue Willy-Donzé (emplacement actuel).

1972

Ouverture de l’Hôpital de gériatrie sur le site de Mon-Idée.

1995

Création des Hôpitaux universitaires de Genève.

Le regroupement de plusieurs établissements de soins majeurs - l’Hôpital cantonal, les Institutions universitaires de psychiatrie et celles de gériatrie, le Centre de soins continus (CESCO, actuellement l’Hôpital de Bellerive) et l’Hôpital de Loëx - donne naissance aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). L’un des objectifs majeurs de cette fusion est d’optimiser les ressources et d’harmoniser les pratiques cliniques pour offrir à la population une prise en charge intégrée de qualité.

Les acteurs de la fusion relèvent également la nécessité d’atteindre une taille critique pour rester à la pointe de l’innovation, attirer les financements et les talents, faciliter les collaborations nationales et internationales et favoriser le développement de la recherche médicale.

Parmi les premières réalisations notables des années qui suivent la constitution des HUG, citons : la mise sur pied de la Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale (CAIB) en commun avec le CHUV, l’ouverture de l’unité de Prévention et contrôle de l’infection, la constitution du premier fichier ADN centralisé ou encore la création du premier site web et l’établissement de règles pour l’information médicale sur Internet.

La fusion des établissements de soins genevois est achevée en 1999 lorsque les HUG sont placés sous l’autorité d’un comité directeur unique.

2015

Ouverture du Bâtiment des laboratoires et de recherche (BATLab).

2016

Intégration des cliniques de Joli-Mont et Crans-Montana aux HUG.

2017

Ouverture du nouveau bâtiment des lits Gustave Julliard.

2023

Inauguration de la Maison de l'enfance et de l'adolescence. Cet établissement novateur regroupe en un seul lieu la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

Galerie d'images